静岡県沼津市の畳店

| TOP |

| 会社概要 |

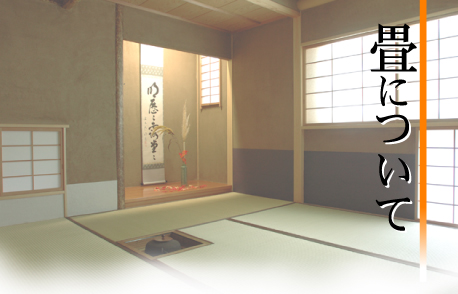

| 畳について |

| 商品紹介 |

| 価格 |

| お問い合わせ |

伊藤園とのコラボレーションで誕生!

さらり畳

|

畳の基礎知識 |

畳表に使われるイグサは4,000本以上。

|

| 畳表の材料のイグサは多年生の植物。熊本、広島、岡山、福岡、高知などを中心に栽培されています。 イグサの苗の手植えは真冬にスタート。春、新芽の発育を促すためにイグサを45cmほどの長さに切り揃える先刈りという作業を経て、夏、1.5mほどになったものを刈り取ります。畳表の製作工程ではじめに欠かせないのが泥染め。これはイグサの独特の色・ツヤ、そして香りを引き出すために行われます。 そして織機で畳表に編んでいく作業。畳一帖分に使用されるイグサは約4,000〜5,000本、高級なものになると7,000本ものイグサが使われます。経糸は主に麻糸と綿糸で、高級品にはマニラ麻糸が使われます。畳一帖分、2m8cmの長さの糸が136本も使われ、1時間弱で編み上げられます。 |

■畳の名称

|

吸放湿性、断熱性、弾力性の高い、丈夫な畳床に進化して。 |

||||||||||||

| ふだん私たちの目に触れませんが、畳の重要な機能を担っているのが畳床。従来の畳床は稲ワラを5cmまで圧縮してつくっていましたが、最近はコンクリート造など断熱性・気密性の高い住まいに合わせて、新しい素材の畳床がどんどん登場しています。 高温多湿の風土のもとでの密閉構造の住まいには断熱性や耐湿性の高い素材が求められます。主に使われるのは断熱性と耐湿性に優れたポリスチレンフォームやインシュレーションボード。軽量で防カビ・防虫の工夫が施され、自由設計にも対応出来るというメリットもあります。これらの素材の特徴を十分に生かした脱ワラタイプをはじめ、新素材と稲ワラの両方の長所を生かしたサンドウィッチタイプなどさまざまな畳床がJISに基づいた品質基準のもとで生産されています。 |

||||||||||||

■畳のサイズは地方によってさまざま。

|